10 лет назад, 24 мая 2014 года, в Украине, в Славянске погибли наш коллега Андрей Миронов и итальянский журналист Андреа Роккелли, которого Андрей сопровождал.

Мы до сих пор точно не знаем, кто конкретно стрелял из минометов по хорошо заметной гражданской машине на неподконтрольной обеим сторонам конфликта территории, и кто именно отдал приказ стрелять. Российские власти и пророссийские активисты в Италии обвиняли в гибели Миронова и Рокелли украинских военных. Одного из них — Виталия Маркива — даже арестовали и осудили в Италии. Но приговор итальянского суда первой инстанции в отношении Маркива вызвал множество сомнений, и был отменен в апелляции.

Не вызывают сомнения два обстоятельства. Во-первых, кто именно развязал агрессивную войну против Украины весной 2014 года. Во-вторых, что Андрей Миронов, Андреа Роккелли и их выживший коллега, французский фотограф Уильям Рогулен, пытались остановить эту войну,

показывая, чем она оборачивается для местных жителей.

Журналист и правозащитник Андрей Миронов

Советский диссидент, российский правозащитник, журналист и переводчик Андрей Николаевич Миронов родился 31 марта 1954 года в Иркутске. Учился в московском химико-технологическом институте, был отчислен. Участник диссидентского движения, общался с иностранными журналистами, выучил языки, в том числе итальянский. Миронов — один из последних советских политзеков — его арестовали в 1984 году и осудили в Ижевске в 1986-м по статье об антисоветской агитации (ст. 70 УК РСФСР) за распространение самиздата, в том числе «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.

Андрей Николаевич отбывал наказание на 3-й зоне Дубравлага, в поселке Барашево.

Он был помилован и освобожден в 1987 году, после чего активно участвовал в новых перестроечных общественных движениях. Работал с иностранными журналистами как переводчик в горячих точках, — от Таджикистана начала 1990-х, московской «Малой гражданской войны» 1993-го, Первой и Второй чеченских войн, до Афганистана в 2001-м.

В Чечне он фиксировал военные преступления, совершаемые российской армией, а также помогал местным мирным жителям. Его труды получили высокую оценку: в 2008 году Миронова наградили французской премией Пьера Симона «Этика и общество».

Андрей был членом Правозащитного центра, участвовал в весьма рискованных экспедициях. Именно он добыл доказательства применения «вакуумных» бомб и «ковровых» бомбардировок населенных пунктов. Если Олег Орлов под артиллерийским обстрелом считал снаряды, то Андрей Миронов — читал лекции о том, как вести себя под обстрелом.

Александр Черкасов

Член Совета Центра «Мемориал»

«К сожалению, это знание не помогло ему, когда он работал с группой журналистов в Славянске, захваченном отрядами Игоря Стрелкова. Коллеги Андрея, похоже, не очень прислушивались к его советам, находясь на открытом пристрелянном месте. Когда начался обстрел, они залегли, но мина разорвалась слишком близко, — осколком Андрею оторвало голову»

В 2014 году, сразу после гибели Андрея, он вспоминал, что в Чечне, <...> в 1996-м году, когда группа «мемориальцев», в которую входили Миронов, Олег Орлов и сам Черкасов, шла в Грозном к 9-й горбольнице, их задержали представители Особого отдела департамента государственной безопасности Ичкерии и посадили под замок: «Тут начался обстрел. Били с Ханкалы 100-миллиметровыми. Андрей пространно объяснил, как нужно прятаться. Сказал, что нужно садиться между окнами, иначе тебя посечет стеклами. <…> Давайте вспомним его работу в Чечне. Вспомним, что он был первым, кто сообщал в 1999-м о бомбардировках горных сел. Вспомним то, что он любил эту страну, этот народ, и он всячески хотел мира для Чечни». Расследование Дмитрия Борко

В 2020 году бывший редактор ныне ликвидированного Правозащитного центра «Мемориал» Дмитрий Борко подготовил для процесса в итальянском суде справку об обстоятельствах гибели Андрея Миронова и Андреа Рокелли. Мы публикуем это расследование целиком с разрешения автора. Его результаты не являются позицией Центра защиты прав человека «Мемориал».

Целью настоящего исследования является проверка доказательной базы обвинения. Для этого мы будем рассматривать основные выводы, сделанные судом и отраженные в мотивационной части приговора, а также доказательства, положенные в их основание.

Обвинение

«...было выпущено несколько очередей из нескольких предметов огнестрельного оружия и затем — после того, как пострадавшее лицо спряталась в канаве, пытаясь спасти свою жизнь — около двадцати выстрелов из тяжелого огнестрельного оружия, ... нацеливая постепенно выстрел, пока не попали в Андреа Рокелли, убив также его российского коллегу Андрея Миронова и серьезно ранив французского журналиста Уильяма Рогелона и двух других лиц украинской национальности, до сих пор не полностью идентифицированных.

Обвиняемый, оснащенный штурмовой винтовкой модели АК-74 и боевым пулеметом ПКМ, постоянно занимал форпост, расположенный на склоне холма напротив места, где погибло пострадавшее лицо, с поручением вести огонь в сторону подозрительных лиц и сигнализировать их положение солдатам регулярной армии, которые находились на вершине вышеупомянутого холма и имели тяжелое огнестрельное оружие минометного типа, из которого были сделаны поразившие жертв выстрелы.

С отягчающим обстоятельством в виде совершения акта с жестокостью, учитывая тип оружия, применяемого для поражения беззащитного лица (которое уже отступило и спряталось в канаве), количества выстрелов и целенаправленного прицеливания».

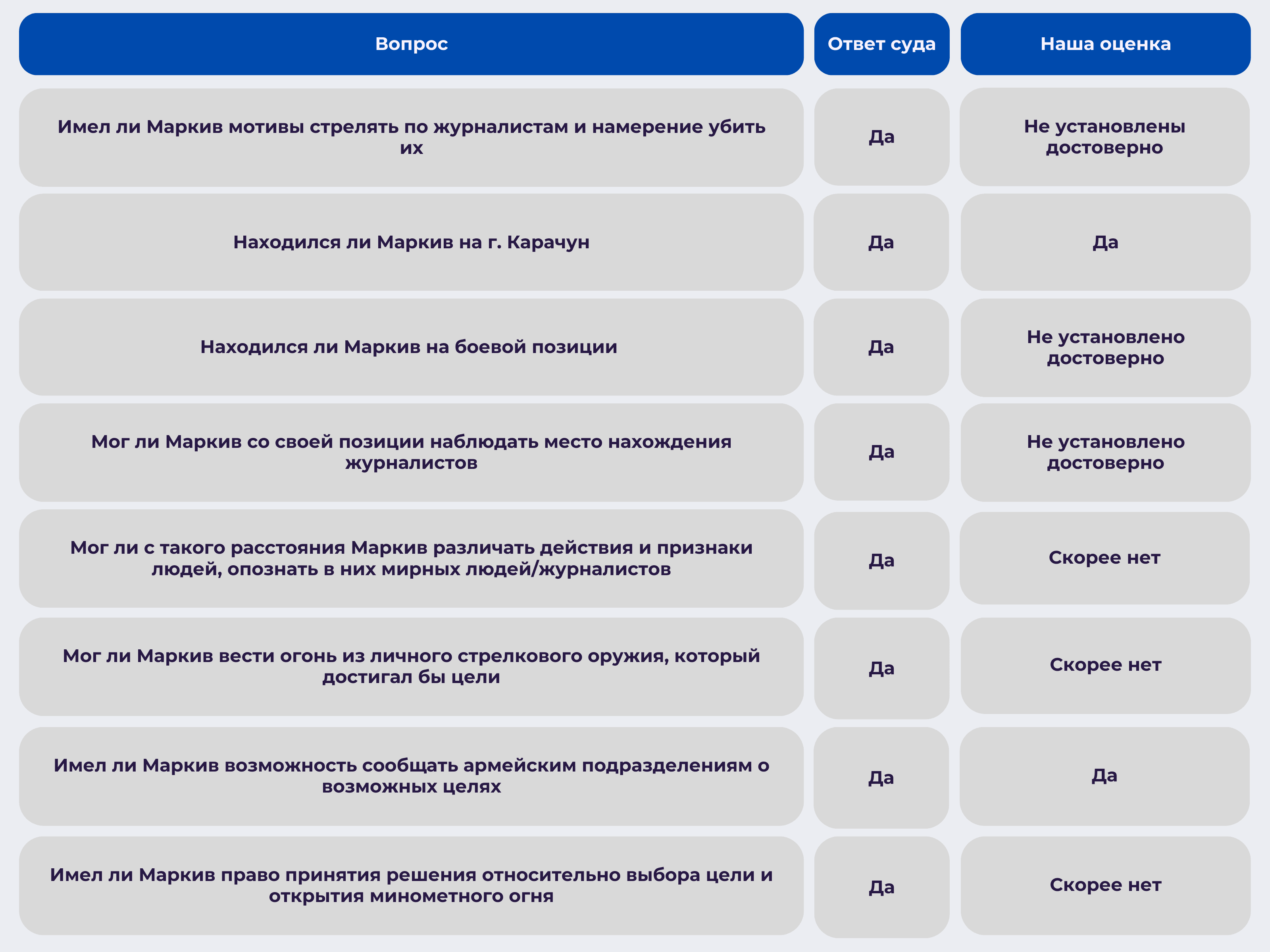

Вопросы для доказывания

Для достаточности определения вины и вынесения обвинительного приговора, на наш взгляд, суд должен был получить достоверные утвердительные ответы на ряд вопросов.

Чтобы увеличить таблицу, нажмите на изображение

Основные материалы, принятые судом, в качестве доказательств

Чтобы увеличить таблицу, нажмите на изображение

Мы видим, что сведения о последовательности и сути происходящих событий получены исключительно из показаний единственного свидетеля; описание общего военного контекста ситуации получены только из данных украинских военных.

Уильям Рогелон, основной свидетель, достоверны ли его показания?

Суд — о показаниях Уильяма Рогелона (из мотивационной части приговора):

«Выдающаяся доказательная сила должна быть признана прежде всего по показаниям единственного выжившего главного героя, Уильяма Рогелона... Ясное изложение пережитого драматического опыта, рассказанные детали, возникающие из яркой памяти пережитых ощущений, составляют решающие, неопровержимые элементы динамики атаки; из того же логичным образом вытекают несколько фундаментальных соображений, говорящих об атаке украинской стороны. ... [Его показания] подтверждают его абсолютное спокойствие и показывают, что Рогелон, в своем очевидном стремлении предоставить Суду точную реконструкцию дела, предпочитал не выражать мнения, а раскрыть только факты».

«Яркая память пережитых ощущений» — суд не мог выразиться точнее, описывая показания Рогелона, которые строятся главным образом именно на его ощущениях. В том же тексте приговора частично цитируются, частично пересказываются показания Рогелона в суде. Обратим внимание на следующие фрагменты текста:

«Рогелон отправил первое из нескольких сообщений с просьбой о помощи французскому коллеге, сообщая о своей скорой смерти (из показаний Рогелона: «Я уже знал, что умру»)».

«...слышался их свист очень издалека, тело и эмоции были парализованы, небо раздиралось в течение примерно четырех секунд. И казалось, что оно упадет мне на голову»

«Минометный выстрел упал в двадцати метрах от него, он услышал свист следующего выстрела и подумал, что линия его жизни подошла к концу».

«Рогелон был один в канаве, серьезно ранен и не имел возможности выбраться; он разослал сообщения своим французским коллегам, в которых рассказывал, что все его спутники мертвы и что он тоже умрет от ранения в ногу».

«Выбравшись из канавы, он встретил около тридцати военных, которые бежали, чтобы занять свои позиции на фабрике, четыре солдата направили на него оружие. С трудом — поскольку теперь он точно был убежден, что погибнет — он сумел крикнуть им, что он журналист».

«Эпопея репортера закончилась, когда он приехал в больницу Славянска в стрессовом состоянии и полон уныния».

«Сообщил коллегам-журналистам GPS-координаты места товарищей, оставшихся во рву, поскольку допускал, что Роккелли был еще жив, и чувствуя вину за то, что он их оставил».

Давая показания суду спустя четыре с половиной года после событий, Рогелон все еще описывает их крайне эмоционально. Минимум пять раз он упоминает, что ощущал себя на грани смерти и даже был уверен в ее неизбежности. Можно только догадываться об уровне полученного им в те минуты стресса. Помимо этого, как следует из его слов, им овладевало чувство вины перед оставленными товарищами. Вопрос наличия у Рогелона достаточного опыта для работы в столь опасных условиях судом практически не рассматривался, хотя некоторые публикации говорят о явной неопытности журналиста. Закономерен вопрос: был ли в состоянии человек, находящийся в состоянии такого эмоционального шока, не имеющий достаточного военного опыта, адекватно оценивать происходящее, точно определяя направление и дистанцию выстрелов, оружие, из которого они производились, понимать смысл действий обеих сторон в разгоревшемся вокруг него бою?

Эту способность (вернее, неспособность) трезво воспринимать происходящее можно оценить хотя бы по одной фразе: «Он был ранен осколками мины, упавшей на расстояния примерно 1,5-2 метра».

Любой военный специалист счел бы эту фразу весьма сомнительной: взрыв минимум 82-миллиметровой мины (эксперты и суд определили, что именно такие минометы вели огонь) в полутора метрах практически неизбежно смертелен. Эксперт защиты Лука Солдати на основании технических характеристик определил, что на расстоянии 100 метров от взрыва весьма велика опасность смерти, а абсолютно безопасной назвал дистанцию в 350 метров. Российские источники указывают, что мина, производя более 500 осколков, имеет радиус капитального поражения стоящих целей — 30 м., лежащих — 18 м. Рогелон же, лежа в полутора метрах от разрыва мины получает лишь осколочные ранения ног, настолько незначительные (осколки, по всей видимости, находятся на излете), что не теряет способности ходить. Он даже отказывается от помощи в больнице (боясь антисанитарии), предпочитая обработать раны самостоятельно в гостинице. Видеозапись (приобщена к материалам суда) показывает, что он покидает больницу, вполне уверенно держась на ногах. На фоне этого столь же неадекватными оказываются его заявления о «серьезном ранении».

Тем не менее, суд полностью принимает описание последовательности событий и их трактовку, данные Рогелоном, единственным допрошенным прямым свидетелем, и кладет их в основание приговора.

Что произошло у завода «Зевс» 24 мая 2014 года, по словам Рогелона

По словам Рогелона, журналисты прибыли на такси к фабрике «Зевс» и, оставив машину метрах в 300 от железнодорожного переезда, направились пешком к нему. Подойдя к перегораживающему переезд грузовому составу, специально поставленному ополченцами для защиты подходов к городу, репортеры начали снимать. Там они встретили местного молодого мужчину, заговорившего с Мироновым и сказавшего что-то про «снайпера» (Рогелон не понимал по-русски). Миронов дал команду всем отходить назад и в этот момент раздались выстрелы и очереди из автоматического оружия, «возможно из Калашникова». Огонь велся прицельно по репортерам, пули пролетали над их головой и ударялись в забор фабрики. Огонь, по оценке Рогелона, велся со стороны Карачуна.

Репортеры скрылись в заросшем густыми кустами овраге, идущем вдоль дороги. Через пять минут после начала стрельбы, начался минометный обстрел. Первые три разрыва ложились все ближе к ним, третий повредил машину. После чего Рогелон решил [оценочное мнение — прим. авторов], что целью обстреливающей стороны было лишить их транспорта и путей отхода. Обстрел продолжался некоторое время, он сбился со счета разрывов. Вероятно, их было 20-30.

Когда обстрел стих, Рогелон, водитель и местный мужчина бросились к машине, но в этот момент по ним опять начали стрелять из автомата, и Рогелон снова скрылся в овраге (а водитель и местный уехали на полуразбитой машине). Через 10-15 минут он увидел приближающихся к нему по оврагу неизвестных вооруженных людей [он не указал, с какой стороны они приближались и суд это не уточнил — прим. автора] и услышал выстрелы в свою сторону. Он закричал, что журналист, и выстрелы прекратились. Он выбрался на дорогу и увидел 30 ополченцев, направлявшихся к воротам фабрики. Он снова закричал, что он — журналист и ополченцы, крича что-то, «дали ему пройти», но, когда он прошел, за спиной снова раздались выстрелы. Обернувшись, он увидел, что ополченцы стреляют в воздух и кричат ему, «чтобы он уходил быстрее» [Рогелон не понимал ни по-русски, ни по-английски — прим. автора]. Увидев проезжающий красный автомобиль, он побежал и сел в него, водитель поехал в сторону города. Когда они отъезжали, сзади вновь раздались выстрелы и потом они обнаружили, что багажник был пробит пулями.

При этом Рогелон подчеркивает, что ополченцы в него не стреляли, поскольку всегда были настроены дружески к журналистам. Суд еще сильнее акцентирует этот момент в приговоре, дополняя показания Рогелона деталями, отсутствующими в его показаниях:

«Боевики не только не были агрессивными по отношению к французскому фотографу, но и прикрывали его отступление».

Помимо не вполне очевидных выводов Рогелона, суд (или привлеченные им эксперты) не рассмотрели ситуацию с точки зрения военных знаний. Известно, что это место в предшествующие дни постоянно подвергалось обстрелам (позиции сепаратистов на фабрике и у вагонов на переезде, изрешеченные снарядами вагоны — фото 1). Скорее всего, для украинских минометчиков это была давно пристрелянная цель и огонь по ней велся по заранее известному прицелу, «по площади», начинаясь в случаях появления на позициях ополченцев или начала обстрела с их стороны. Кроме того, площадь всего места действия, ограниченная переездом - забором фабрики — краем дороги, была весьма невелика - примерно 250х50 метров. При поражающей способности противопехотных мин минимум в 30 и до 100-150 метров более тонкое наведение было бессмысленным и затруднительным. В цитируемой судом видеозаписи рассказа таксиста тот говорит, что взрывы были видны среди деревьев и у забора фабрики, то есть «накрывали» все это небольшое пространство. Он говорит также «сперва взрывались вокруг, потом попало к нам в канаву». Сам овраг (при измерениях по карте) имел размеры примерно 100х15 метров и трудно представить себе, чтобы кто-то остался в живых при попадании в него сразу нескольких мин. Это может также говорить о том, что попадание мины в овраг могло быть всего лишь частью «накрытия» всего пространства, как единой цели, а не целенаправленного прицеливания.

Вывод, сделанный Рогелоном, суд кладет в основание приговора: «свидетель считает, что речь идет о целенаправленном убийстве, потому что не было предупреждающих выстрелов и они были выбраны мишенью вместе с автомобилем — чтобы не дать им возможности сбежать».

Выводы:

- Свидетельства Уильяма Рогелона вызывают ряд сомнений как по психологическим причинам, так и по наличию ряда противоречий. Суд, тем не менее, полностью принимает его версию событий, отказывая защите в учете критических замечаний.

- Не были допрошены минимум два других свидетеля событий, упоминаемых Рогелоном (водитель такси и встреченный ими на месте гражданский). Показания первого имелись у украинской стороны, но суд ограничился просмотром его краткого рассказа, выложенного на Youtube; в отношении второго (данные которого также имеются на сегодня у украинской стороны) суд не предпринял никаких мер по установлению его личности.

- Экспертами и судом не был проведен анализ ситуации с точки зрения боевой обстановки и военной тактики.

Кто в кого стрелял? Карты Рогелона

Вызывает удивление, что суд практически не рассматривает роль одной из сторон происходившего под Славянском вооруженного конфликта — ополченцев-сепаратистов.

Он лишь ограничивается замечанием, что «в начале обстрела, журналисты не встретили на месте пророссийских ополченцев» (опять же, опираясь только на показания одного Рогелона). Другое замечание Рогелона о том, что «пули в начале обстрела ударялись о стену фабрики» позволило суду сделать еще один однозначный вывод: «Удары по внешней стене фабрики "Зевс" шли с Карачуна».

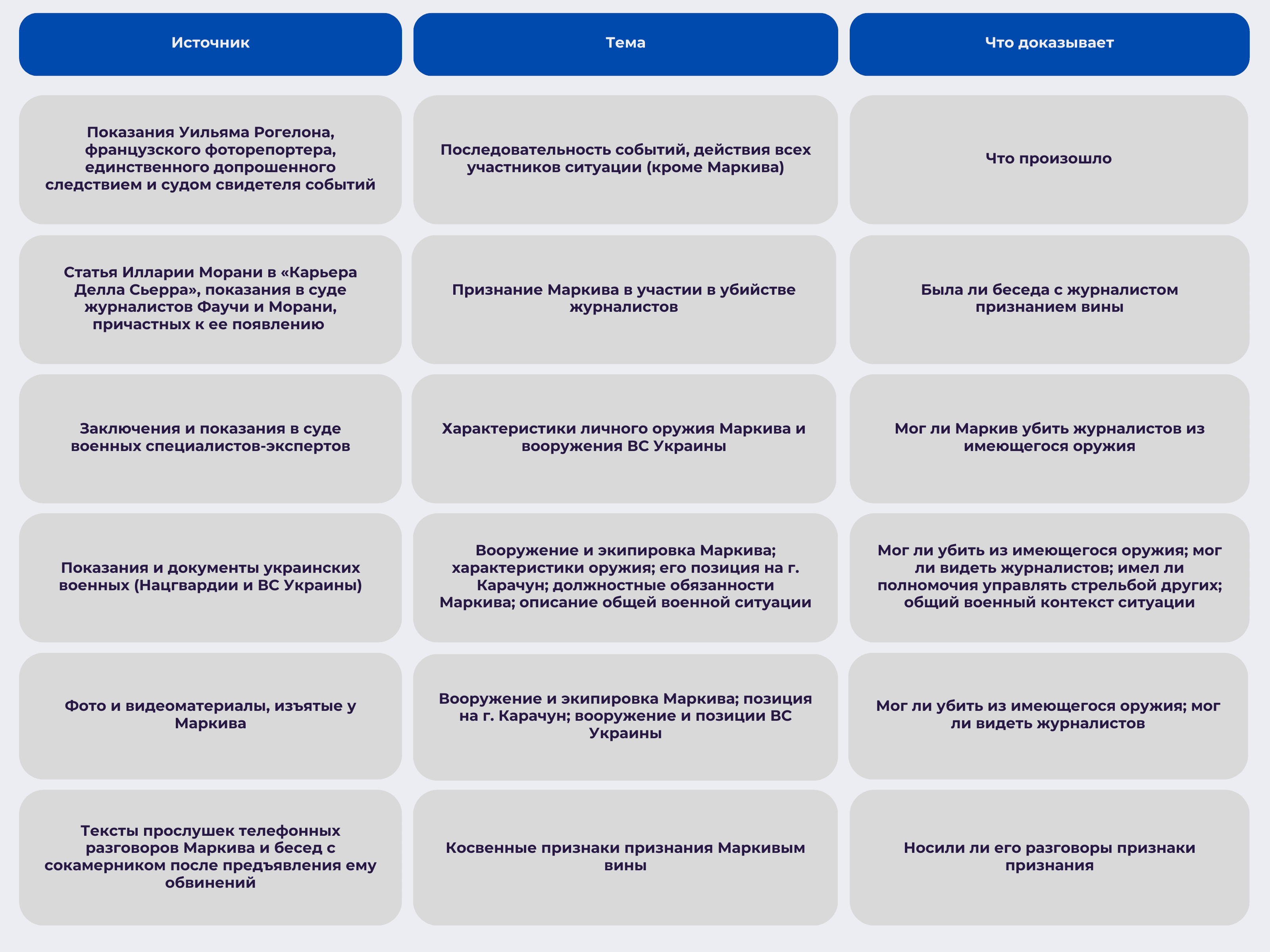

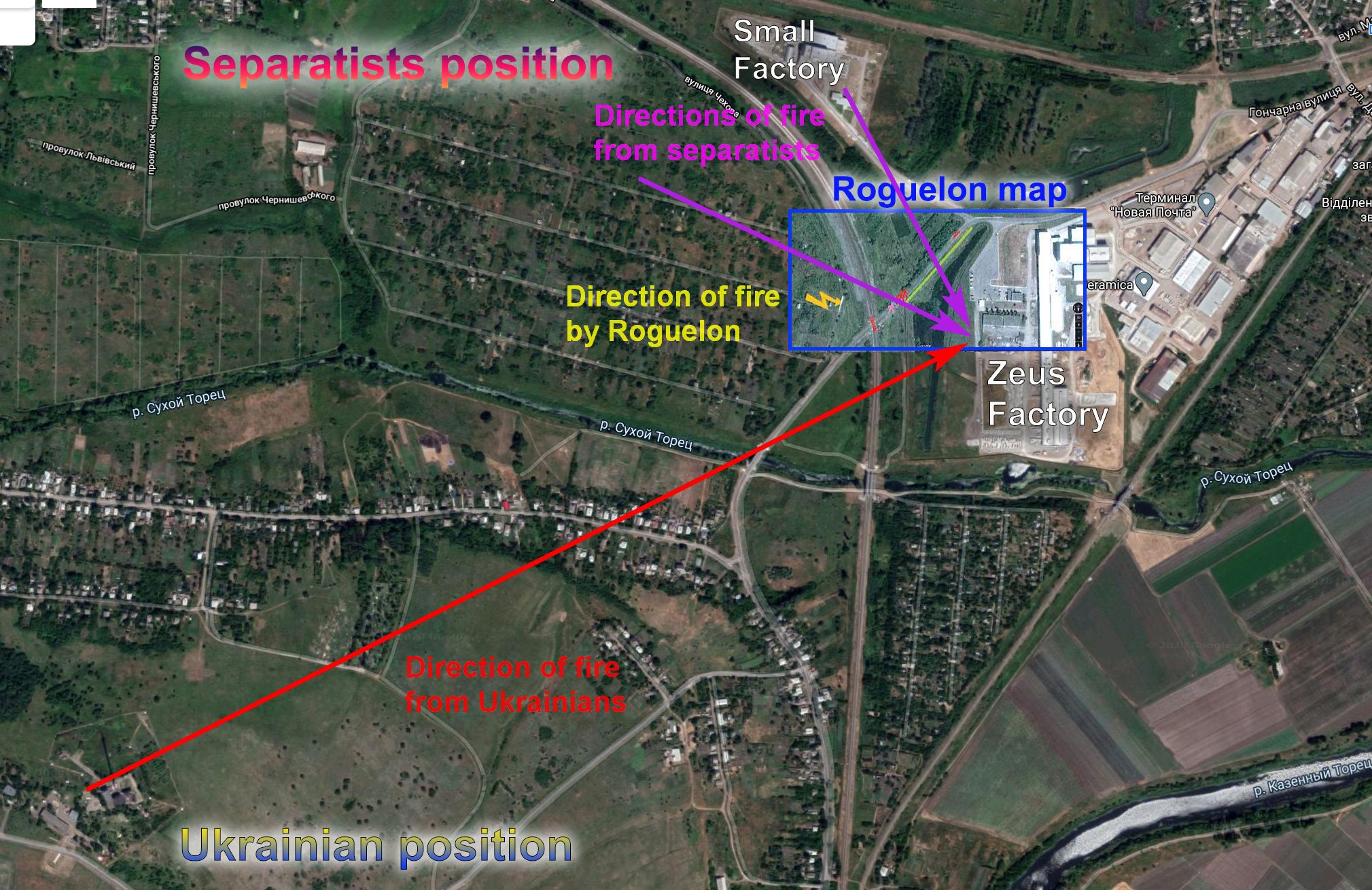

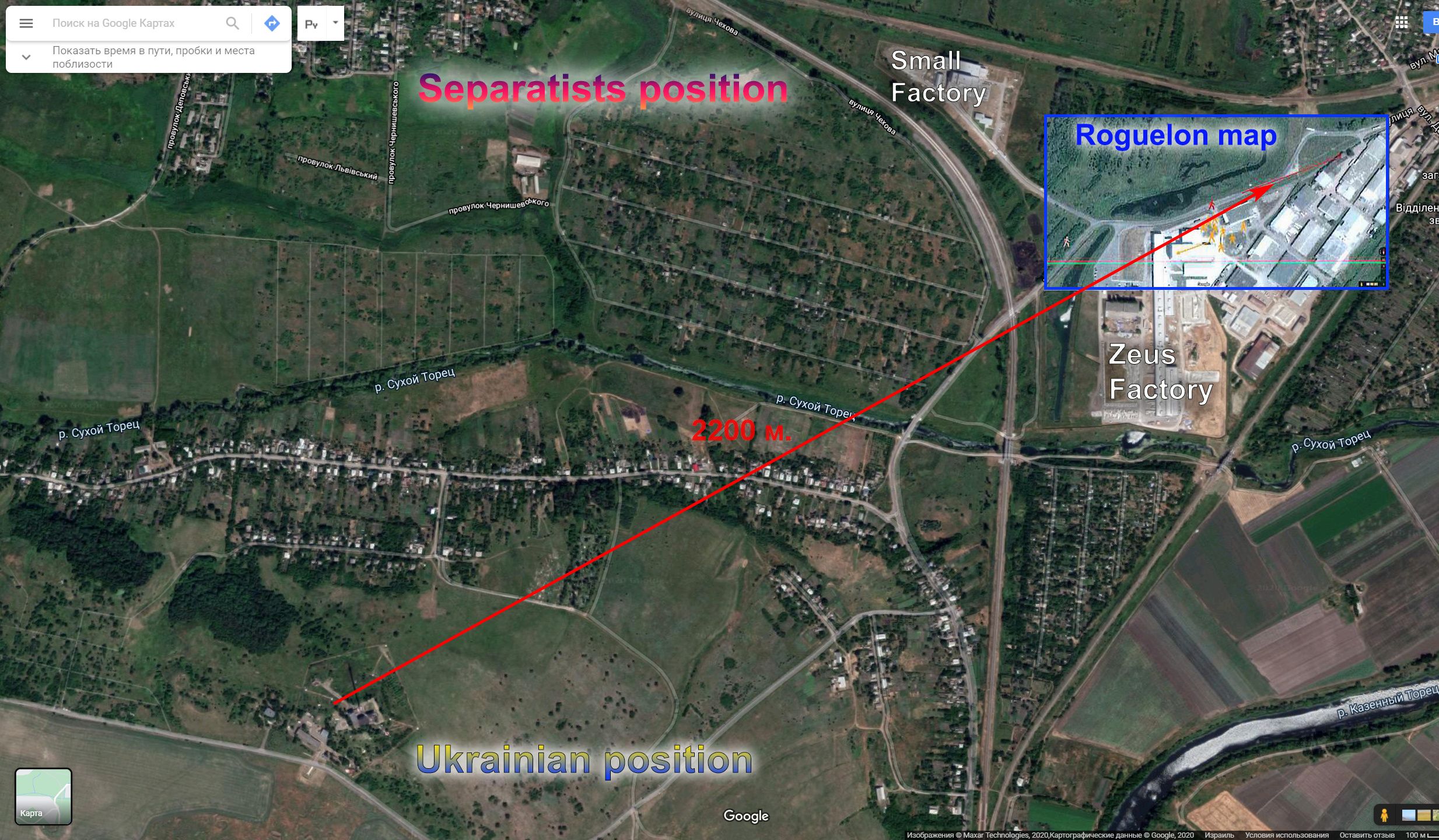

Не меньший интерес, чем устные показания Рогелона, вызывают пометки на карте, сделанные им для расследования и рассмотренные судом. На наш взгляд, суд не уделил им должного внимания.

Пометки, иллюстрирующие все основные моменты ситуации — точки прибытия и перемещений журналистов, автомобиля, направления огня и пр. — были сделаны им на Гугл-карте, но в тексте приговора приведены лишь их небольшие фрагменты, ограниченные позицией журналистов.

Мы повторно с максимальной точностью наложили на Гугл-карты схемы Рогелона, но рассмотрели более широкую область карты, захватив и позиции украинской стороны на Карачуне.

Карта 1. Местоположение журналистов в начале автоматного обстрела — в 50 или меньше метрах от вагона. При простейшем расчете сторон треугольника (высота горы, дистанция, угол, высота вагона) выходит, что если журналисты приблизились к вагонам ближе 50 метров, то на момент начала обстрела их полностью или частично закрывал от Карачуна вагон, и понять, что они делают за поездом для наблюдателя с Карачуна, было практически невозможно.

Карта 1. Местоположение журналистов в начале обстрела

На фотографиях, сделанных в этот момент Рокелли (последние фото Рокелли получены с карты памяти его найденной камеры и приобщены к делу) также видно, что вагон закрывает от него вершину Карачуна (на некоторых снимках, вершина холма и подножие телевышки проглядывают сквозь пробоины в вагоне).

Фото 1. Снимок Рокелли, видимо, сделанный на том же месте накануне

Утверждая, что «удары... шли из пространства за поездом, где находилась антенна, на холме Карачун», суд явно не замечает, что имеющиеся в его распоряжении фотографии оставляют вопрос: в кого стреляли с Карачуна, если журналисты были скрыты от их глаз за вагоном?

Карта 2. Желтой молнией Рогелон показал направление первичного обстрела, утверждая, что именно там находится Карачун. Однако, мы видим, что направление с Карачуна совсем иное, а Рогелон показывает направление с севера-северо-запада (со стороны поселка Андреевка - огородов - отдельных скоплений деревьев и кустарников), где могли находиться только сепаратисты.

Карта 2: траектории стрельбы с разных направлений при условии, что пули попадают в забор фабрики

Рогелон и суд утверждают, что обстрел сперва велся из автоматического оружия и «пули летели в них, ударяясь в забор завода Зевс», что, якобы, подтверждает направление стрельбы с Карачуна. Однако, по карте видно, что, стреляя с направления Карачуна в журналистов, невозможно было попасть в забор. И напротив, попадая в забор завода, невозможно было стрелять в журналистов, остававшихся заметно левее. Но если выстрелы шли сбоку, с северо-запада (со стороны Андреевки/огородов/кустарников), то стрелявший в журналистов попадал именно в забор фабрики.

В показаниях Лука Майоччи, владельца фабрики «Зевс-керамика» есть упоминание о второй небольшой фабрике западнее «Зевса» (левее и выше на карте):

«Маленькое белое здание — это еще одна небольшая фабрика, не наша, которая производит сырье для изготовления керамической плитки. На границе этой фотографии - заброшенные склады, которые использовались в момент конфликта сепаратистами для укрепленных позиций».

Даже с этих позиций сепаратистов стрелять в журналистов, попадая стену «Зевса» за их спиной, было более реально, чем с Карачуна.

Об огне с справа (с запада, с направления Андреевки/огородов/кустарников) говорит также видеозапись, запечатлевшая поврежденное обстрелом такси, на котором приехали журналисты. Пробоины, по предположениям экспертов полученные от автоматных выстрелов, находятся именно с правой стороны машины, большую часть времени обстрела припаркованной так, что именно правая ее сторона была обращена на запад (это также следует из схем Рогелона). Видео приобщено к материалам дела судом.

Фото 2. Следы пуль с правого борта такси

Карта 3. Рогелон и суд утверждают, что в конце, когда он уже раненный покидал место на случайно встреченном автомобиле, его вновь обстреляли из автоматического оружия с Карачуна, пробив багажник машины. Однако видно, что от Карачуна путь его бегства и автомобиль уже закрывали забор и корпуса завода, а расстояние от украинских позиций было еще больше — более 2,2 км.

Карта 3. Рогелон удаляется с места после обстрела (красная фигура и стрелка). Желтые фигуры — ополченцы возле фабрики

Складывается ощущение, что суд в принципе не рассматривает сторону ополченцев-сепаратистов, как возможных участников событий. Он мотивирует это тем, что «когда журналисты прибыли на место, они не встретили там пророссийских комбатантов», смешивая понятия «не были видны» и «не присутствовали» и не замечая, что в дальнейшем неизвестные вооруженные люди (предположительно, сепаратисты) активно присутствуют в рассказе свидетеля.

Выводы:

- Схемы, составленные следствием по указаниям Рогелона, противоречат его же свидетельским показаниям.

- «Схемы Рогелона» позволяют допустить иную, чем принял суд, версию событий. По которой первой открыла огонь по журналистам (или по неизвестным целям) не украинская сторона и эта же сторона обстреляла два покидающих место действия автомобиля в конце эпизода. В таком случае встает вопрос об общей трактовке и смысле происходивших событий и о мотивации огня с Карачуна (с позиций, где находился Маркив), не соответствующей картине, нарисованной судом.

Был ли свидетель Рогелон незаинтересованной стороной?

Из мотивационной части приговора суда:

«Рогелон, безусловно, является надежным свидетелем, так как он не является гражданской стороной в настоящем судебном разбирательстве, где — следовательно, он не имеет противоречивых интересов с интересами обвиняемого»

«В его реконструкции не было обнаружено ни следа этой предвзятости, ни позиции по отношению к политическим аспектам конфликта»

Суд сообщает в исходных данных о свидетеле, что Рогелон еще до начала процесса по делу Маркива в Италии стал первым пострадавшим в военных конфликтах журналистом во Франции, получившим по суду денежную компенсацию от правительства.

Что касается политической нейтральности, то мы не можем достоверно утверждать, что его неоднократные утверждения о добропорядочном и дружественном отношении к журналистам со стороны сепаратистов, являлись следствием его политической ангажированности. Однако считаем должным обратить на это внимание.

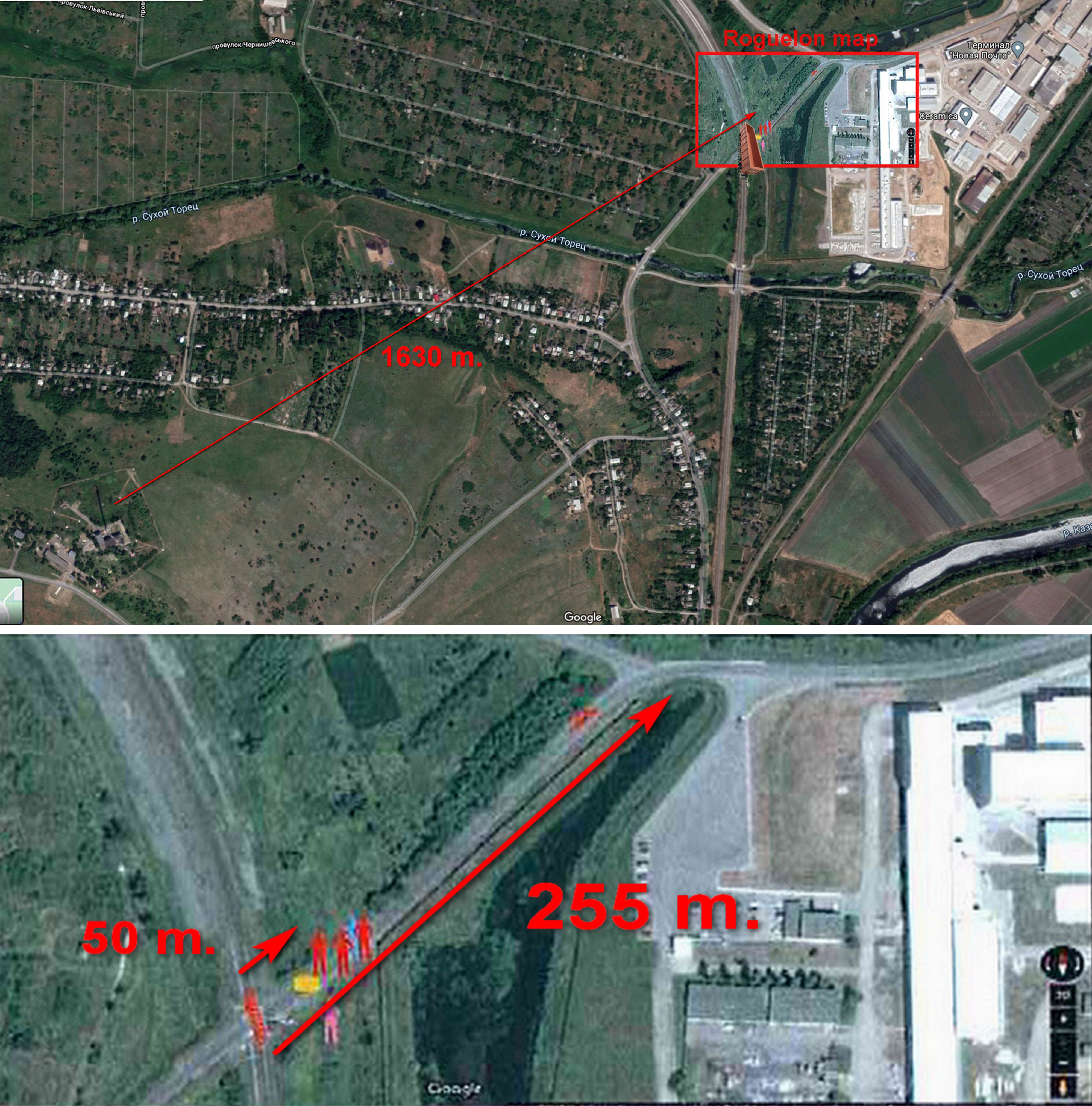

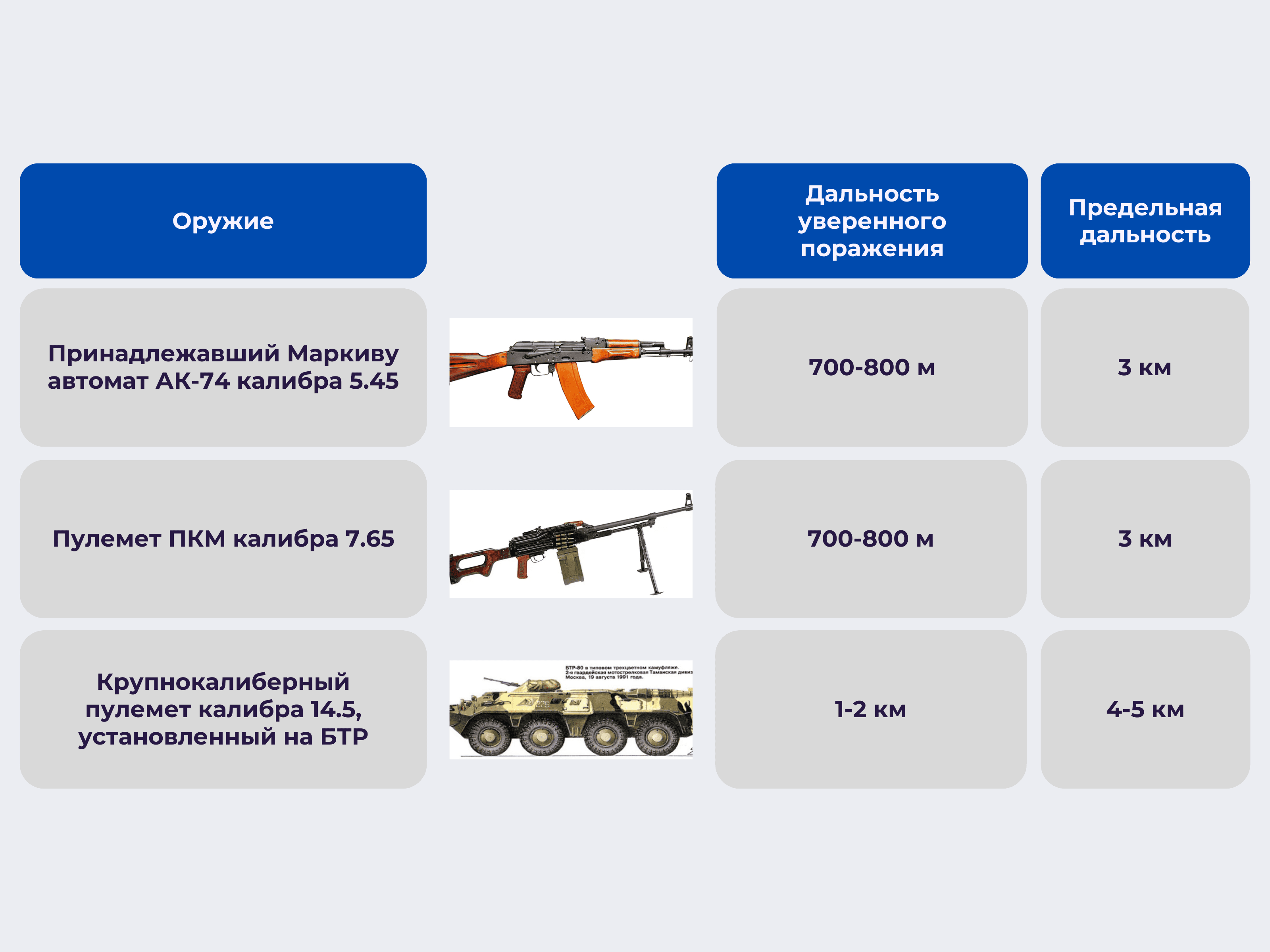

Вооружение сторон и дальность стрельбы. Мог ли Маркив стрелять в журналистов сам?

Логично было бы предположить, что следствие и суд рассмотрят вопрос о вооружении обеих сторон проистекавшего вокруг Славянска вооруженного конфликта. Но поскольку суд не рассматривает вооруженные части сепаратистов, как участников событий, то соответственно, не исследует и их вооружение. Поэтому тщательному исследованию подвергается только вооружение украинской стороны, точнее — Нацгвардии, а конкретно — то, которым располагал или мог располагать Виталий Маркив. На наш взгляд, это может указывать на изначальную заданность обвинительного уклона.

Расстояние от вершины Карачуна до места гибели журналистов (принятое судом) — около 1600-1700 метров.

Два эксперта по вооружению, приглашенных обвинением Марио Дзимбарди из Миланского международного антитеррористического отдела и военный специалист лейтенант Бенедетто Вирчигуерра и эксперт от защиты Лука Солдати были практически единодушны в оценке «прицельной» («эфективной») дальности стрельбы всех видов оружия, которые видны на фотографиях и видео с Карачуна, существуют на вооружении украинской армии и могли использоваться в данной ситуации.

Никто не ставит под сомнение, что позиция журналистов была доступна для минометов, находившихся на вооружении украинской армейской части на Карачуне.

Все также согласились, что на корпусе такси видны пробоины как от осколков мин, так и от пуль стрелкового оружия.

Чтобы увеличить таблицу, нажмите на изображение

Эксперты справедливо отмечают, что «максимальная дальность» стрельбы — всего лишь расстояние, на которое может долететь пуля. Точнее всего это выразил Лука Солдати: «на излете полета на максимальное расстояние энергия пули падает настолько, что я легко смогу поймать ее рукой». С другой стороны, чем больше реальное расстояние превышает «дистанцию прицельной стрельбы», тем труднее (а с какого-то момента и вовсе невозможно) точное прицеливание.

Вирчигуерра поясняет: «может долететь и поразить кого-то, если в кого-то попадет» (по всей вероятности, подразумевается, что это попадание является делом случая).

Дзимбарди объясняет, что для достижения максимальной дальности, стрелять надо под углом в 45 градусов вверх, что делает невозможным точное прицеливание.

Казалось бы логичным, что Маркив, который мог стрелять только из личного АК-74 и (не исключено) ручного пулемета ПКМ, с чем согласен и суд, не мог вести прицельный огонь по журналистам с расстояния 1600 метров, как утверждает тот же суд (явное противоречие).

Что касается БТР, то его присутствие доказывается только видеосъемкой от 6 июня (через две недели после событий), а Маркив и его коллеги-свидетели утверждали, что он не находился на позициях Нацгвардии постоянно. В любом случае, Маркив не входил в число экипажа и не мог пользоваться его пулеметом.

Оценивая возможность стрельбы на предельных расстояния, эксперты уходят в область допущений. Оба туманно оговариваются, что возможности попадания на «максимальной дистанции» зависят от различных условий.

Дзимбарди говорит, что при стрельбе на больших расстояниях, когда невозможно прицелиться, используются трассирующие пули. И тут же переходит к исследуемой ситуации, рассуждая «от обратного»: поскольку применялся метод «шквального огня», по его мнению, должны были использоваться именно «трассеры». Однако, нет никаких подтверждений использования трассирующих пуль.

Другой способ убедить суд и присяжных в реальности результативной стрельбы на «сверхдистанцию» — предположение, что перепад высот мог увеличить дальность полета пули. Однако, реальный угол уклона местности очень мал - около 4 градусов (наибольшая высота Карачуна - 167 метров) и не мог существенно увеличить расстояние. К тому же, в этом случае происходит подмена понятий: вместо способности поразить цель говорится лишь о дальности полета пули.

Третий аргумент эксперта состоит в том, что 1600-1700 метров — расстояние до вершины холма, где стояла телевышка. А позиции бойцов располагались «по контуру. Таким образом, расстояние, очевидно, было меньше. Речь идет о километре, но расстояние, вероятно, могло быть и меньше».

Нет, не могло, поскольку радиус территории телевышки, которую и занимали украинские части, не превышает 100 метров (позиции эти были установлены по карте в ходе суда), и даже если бойцы располагались по самому краю этого периметра — 1500 метров все равно сильно превышает дистанцию прицельного огня из стрелкового оружия.

Эксперт со стороны защиты Солдати дает даже более смелую, чем эксперты обвинения, оценку, утверждая, что «летальная» дальность выстрела АК-74 достигает 1350 метров. Оговариваясь при этом, что на таком расстоянии в цель попасть практически невозможно. В то время, как Рогелон утверждал, что при первом обстреле «пули летели над их головой» а позже, выбравшись из оврага, «он ощущал на лице тепло пролетающих пуль», то есть стрельба была весьма прицельной.

Собственно говоря, на телах погибших и Рогелона и не было обнаружено ни одного пулевого ранения.

Можно предположить, что Маркив в начале и в конце эпизода стрелял из автомата по журналистам, не догадываясь, что будет не в состоянии поразить цель и бесплодно тратя патроны. Или стрелял зная, что не попадет. Обе версии не кажутся нам убедительными, а вторая противоречит уверенности суда, что он имел намерение убить их. Остается также вопрос, каким образом пули все же попали в такси и автомашину, на которой уехал Рогелон, и только чудом не поразили журналистов, «свистя буквально над головой Рогелона»?

Выводы:

- Доступность жертв для стрелкового оружия, которым непосредственно мог владеть Маркив, опирается лишь на сомнительные допущения экспертов.

- В связи с этим сомнения возникают и в отношении ведения Маркивым огня по журналистам из стрелкового оружия.

- В случае, если он действительно стрелял из стрелкового оружия, не имея надежды попасть, сомнения вызывает мотивация, приписанная ему судом (его выстрелы вполне могли быть предупредительными, не наносящими вреда)

- Возможность обстрела из автоматического оружия с иных направлений и более доступных дистанций судом не рассмотрена.

Мог ли Маркив наблюдать журналистов с данной дистанции?

Из текста приговора:

«Он был вооружен собственным автоматом Калашникова АК-74, оснащенным оптическим прицелом, который благодаря лучшему обзору позволял достигать целей на большем расстоянии и с большей точностью. … следя за их передвижениями благодаря оптическому прицелу...».

Эксперт Вирчигуерра, анализируя фотографии с Маркивым:

«Это — система ночного видения. Таким образом, обеспечивается хорошая видимость ночью».

Следующая фраза относится либо к тому же снимку, либо — к неизвестному нам (из контекста понять не удается): «То, что слева от меня — это оптический прицел для увеличения. Понятно, что тяжело видеть даже с таким оптическим прицелом на расстоянии 3 км., но, конечно, по сравнению с прицелом без оптики, где я могу видеть максимум на 400-500 метров, с такой оптической системой, видимо, была бы возможность видеть предметы в увеличении и видеть на более дальнем расстоянии». Гипотетическая дальность при этом не указана.

Эксперт Дзимбарди:

«На фото (от 2 июня 2014) Маркив держит в руках АК-74 с прицелом ночного видения, который позволяет видеть как при недостаточном освещении, так и при полной темноте».

Об увеличении дистанции видения не говорит ничего.

Эксперт защиты Солдати подробно рассматривает разные типы прицелов ночного видения и их характеристики. По его утверждению, они предназначены только для усиления света в темноте, но ни один не предназначен для сколько-нибудь серьезного увеличения. Для таких целей обычно используются бинокли:

«Некоторые типы также могут быть наделены функцией увеличения, то есть изображение становится не только ярче, … но также немного увеличивается, однако не очень сильно, поскольку чрезмерное увеличение является контрпродуктивным. Поскольку эти приборы усиления света показывают достаточно зернистое изображение, такие приборы используют только в пределах функциональности этого оружия».

То же самое сообщают украинские военные, выступавшие в суде.

Таковы же показания Маркива:

«Моя винтовка была оснащена только голографическим прицелом, как мы его называем, «Калиматор», без возможности увеличения. Это только точка, которая позволяет вам искать ночью, то есть вы видите цель, но она не увеличивает абсолютно ничего».

В тексте приговора есть еще одно упоминание «оптического прицела», но нам неизвестен исходный текст, на который ссылается судья:

«В разговоре с сокамерником 5.7.2014 Маркив наконец рассказывает о своем Калашникове и оптическом прицеле».

Выводы:

Вывод суда о том, что Маркив мог наблюдать подробности одежды, фотоаппаратуры и действий журналистов со своей позиции (1600-2200 метров до цели) и мог идентифицировать их как репортеров благодаря специальному прицелу, сделан совершенно произвольно и не основывается на данных экспертов и свидетелей.

Позиция Маркива на Карачуне и его присутствие на посту

Свидетели защиты — украинские военные и служащие Нацгвардии - утверждали в суде, что позиции Нацгвардии были на горе слева от телевизионной вышки, а сил ВСУ — справа. По их словам, и словам самого Маркива, с позиции, которую во время дежурства занимал Маркив, фабрика «Зевс» и ж/д переезд (где погибли журналисты) были закрыты рельефом местности и не видны. Позиции Нацгвардии были обращены в сторону Андреевки (пригород Славянска) и в их задачу входило наблюдение за гораздо более близкими объектами — лесопосадками («зеленка») и поселком, находившимися на расстоянии 200-300 метров. Такая дистанция, в отличие от «Зевса», была доступна для стрелкового оружия, которым располагала Нацгвардия.

Суд счел это ложью на основании того, что в планшете Маркива было найдено видео, сделанное с другой позиции, выше, откуда просматривалось и направление на «Зевс». Маркив утверждал, что сделал его в свободное время с чужого поста, чтобы показать всю панораму вокруг. Ни то, ни другое утверждения не имеют иных подтверждений.

Что касается вопроса о присутствии Маркива в момент гибели журналистов на боевой позиции, то суд упрекнул украинскую сторону и военных в том, что ими не был предоставлен график боевых дежурств. Без него ни Маркив, ни присутствовавшие на Карачуне военные не смогли вспомнить момент конкретного обстрела и был ли на позициях в указанное время Маркив.

Выводы:

В вопросах о присутствии Маркива на посту в момент гибели журналистов, о местоположении его позиции и возможности видеть с его позиции место их гибели, на наш взгляд, не нашла достаточного подтверждения ни одна из версий и вопрос остался открытым.

Мог ли Маркив координировать минометный обстрел

Минометы на Карачуне принадлежали регулярным армейским частям (ВСУ). И военные, и нацгварейцы, и Маркив утверждали, что в обязанности нацгвардейцев не входила функция наведения огня, для чего у армии были свои наводчики. В то же время Маркив и его сослуживцы заявили, что они могли сообщать командирам ВСУ о подозрительных перемещениях в поле их наблюдения или атаках на их позиции с учетом того, что гражданские люди (которых было много в деревне у подножья горы и в более отдаленном городе) не рассматривались как цели, если их можно было идентифицировать.

Суд принял позицию обвинения: «функция наблюдения» позволяла Маркиву наблюдать за журналистами, идентифицировать их, как гражданских, и принять решение — сообщить военным о цели, требующей уничтожения.

Одним из главных аргументов обвинения в том, что Маркив имел некие эксклюзивные права прямого общения с армейским командованием было то, что среди ряда фотографий Маркива и его сослуживцев Маркив «является единственным субъектом, у которого есть две радиостанции» [на одном из кадров — прим. автора].

Выводы:

Маркив имел возможность сообщать военным о потенциальных целях, но вряд ли имел право принятия решения об открытии огня. Доказательство функций и обязанностей Маркива по случайным фотографиям с рацией кажется нам недостаточно убедительным.

Статья Илларии Марани: было ли признание вины

Основной абзац статьи Илларии Морани в Corriere Della Sera, вокруг трактовки которого развернулись основные споры и который суд счел одним из главных доказательств вины (фактически, признанием вины самим обвиняемым). Цитата якобы сказанных по телефону Маркивым слов звучит в переводе с итальянского так: «Обычно мы не ведем огонь в направлении города и по мирным жителям, но как только мы видим движение, мы загружаем тяжелую артиллерию. Так случилось с автомобилем двух журналистов и переводчика. Стреляем отсюда в пределах полутора километров. Здесь нет четкого фронта, это не война, как в Ливии. Действия разбросаны по всему городу»

Мы не станем останавливаться на обнаружившихся в ходе суда неточностях текста статьи (автор назвала Маркива армейским капитаном и руководителем обороны Карачуна, которыми он не являлся). Не самым важным видится даже то, что не удалось достоверно установить место и обстоятельства телефонного разговора с Маркивым коллеги автора — Марсело Фаучи, а также каким образом — услышав его разговор по громкой связи или последующий пересказ — Иллария Морани узнала об этих словах обвиняемого.

При всех неточностях и неопределенностях текста, автор дала достаточно точную характеристику сложившейся в городе ситуации, важную для исследования дела: вокруг Карачуна шли ожесточенные бои, под перекрестным обстрелом оказывались даже городские дома, самое опасное место — у подножия холма, где за последние дни несколько журналистов попали под минометный огонь.

Главной проблемой представляется то, что суд воспользовался произвольной трактовкой полученных через третьи руки слов обвиняемого, придав им определенный смысл, не содержащийся в них однозначно. Прежде всего, приведенная цитата явно скомпилирована из нескольких вопросов Фаучи, которые пропущены в конечном тексте. Поэтому по прошествии времени Фаучи не смог вспомнить, он ли сообщил Маркиву о гибели журналистов или тот знал это сам. В цитате содержится явное противоречие: с одной стороны, «мы не стреляем по гражданским», с другой - «стреляем по всему, что движется». Установить смысл каждой фразы и позиции Маркива в целом можно только зная контекст, который безвозвратно утерян.

Но даже в таком виде можно трактовать цитату, как угрозу (что сделал суд), а можно — как профессиональное и дружеское предупреждение о крайней опасности, сложности и неопределенности обстановки. В любом случае, элементарный здравый смысл не позволяет видеть в ней достаточных признаков признание вины.

Вывод:

Текст статьи не может быть признан доказательством вины, поскольку его смысл может допускать различные трактовки. Суд произвольно выбрал ту, которая соответствовала требования обвинения.

Имел ли Маркив мотивы и намерения убить журналистов?

Для определения возможных мотивов Маркива нужно понять, как именно, с точки зрения суда, Маркив воспринимал своих жертв: как мирных жителей или журналистов.

С одной стороны, суд говорит, что «Было принято подозрительно смотреть даже на мирных жителей, которых считали возможными врагами, способными предоставить координаты и полезную информацию сепаратистам», и «стрелял во все, что движется» (эту фразу из статьи Морани суд цитирует неоднократно).

С другой, что мотивом Маркива было именно прекращение их журналистской деятельности, а в конце эпизода — сокрытие преступления: он снова открывает огонь, «чтобы устранить последнего неудобного свидетеля».

Вопрос этот напрямую связан с вопросом, мог ли Маркив детально видеть происходящее у переезда и рассмотреть находящихся там людей. Как сказано выше, положительный ответ суда представляется нам сомнительным по многим причинам.

Если не мог идентифицировать, то мотив по профессиональному признаку нерелевантен. Если Маркив воспринимал фигурки на переезде, как неопределенных, одетых в гражданскую одежду людей, то он мог подозревать в них боевиков («тут вам не Ливия, тут нет линии фронта»). В таком случае, его предполагаемое участие в стрельбе было лишь выполнением военного долга по защите позиций от неприятеля.

Если же он мог распознать в них журналистов с фотокамерами (как считает суд), то не актуальна тема «стрелять во все движущееся».

Но в таком случае остается непонятной причина его «нелюбви» к этим конкретным журналистам. В приговоре не раз упоминаются связи (в том числе дружеские) Маркива с иностранными корреспондентами. Для них он, говорящий по-итальянски и по-английски, прекрасный канал получения информации.

Из показаний журналистов Фаучи и Морани:

«Ответчик, кроме того, является эталонным объектом для итальянских журналистов, которым он представляется, рассказывая о своих солдатах, является главным героем видеороликов на YouTube, дает интервью, снимается в момент завершения операции на холме».

«Благодарность Маркиву, который был источником информации и советов, другом журналистов, который подарил одному из них бронежилет для защиты их безопасности, придавала их словам особую искренность и внутреннюю достоверность...»

Судя по всему, эта роль его вполне устраивала. Наверняка ему известно, что журналисты работают по обе стороны конфликта и присутствие журналиста на какой-либо стороне отнюдь не означает, что тот является комбатантом.

Мотив сокрытия какой-либо информации представляется неубедительным: украинские позиции на Карачуне расположены слишком далеко от переезда, рассмотреть там что-либо так же трудно, как и ему — журналистов у переезда, позиции скрыты укреплениями (их фото рассматривал суд). С другой стороны, Карачун в целом так же просматривается с любой точки в городе. Если что и могут заснять репортеры у «Зевса» - то только позиции сепаратистов.

Выводы:

Суд не привел достаточно убедительного мотива совершения Маркивым преступления и не доказал, что оно было преднамеренным.

Недооцененные доказательства и персонажи

На наш взгляд, представление Андрея Миронова лишь как переводчика Андреа Рокелли помешало суду уделить достойное внимание его «посмертным показаниям», содержащимся в видео, снятом Рогелоном в овраге за несколько минут до его гибели. Миронов не только знал в совершенстве итальянский, но был советским политзаключенным, членом «Мемориала», правозащитником с большим опытом, в том числе, военным. Он работал экспертом в горячих точках, в частности, в Чечне, где расследовал случаи применения оружия массового поражения. Поэтому его комментарий сложившейся ситуации во время обстрела заслуживает, на наш взгляд, особого доверия и внимания.

«Мы как раз попали внутрь. Кто-то здесь сидит и стреляет из того, что у него есть. Сверху никто не может его ликвидировать. Попробовали пулеметом и даже минометом. И миномет здесь тоже есть поблизости».

Если предположить, что слова опытного человека отражают реальность, то это в корне может изменить версию суда о последовательности и сути происходящих событий, мотивах ведения огня с украинской стороны и в конечном счете — о виновности Виталия Маркива.

Окончательные выводы

Задачей исследования не являлся поиск альтернативных к выбранной судом версий произошедшего. Они возникли лишь при исследовании имеющегося в распоряжении суда материала и могут быть лишь предложены для дальнейшего рассмотрения и исследования.

Главной изначальной задачей было рассмотрение достаточности приведенных судом доказательств для вынесения обвинительного приговора. Из восьми поставленных в начале исследования вопросов о различных аспектах причастности Маркива к гибели журналистов нами было получено только два однозначно положительных ответа, на три суд, на наш взгляд, не нашел однозначного ответа, еще три ответа представляются нам скорее отрицательными.

В связи с чем мы находим утверждение о виновности Маркива по предъявленному ему обвинению недоказанным.

Поделиться в социальных сетях